Da parte del Prof. Michelangelo Ingrassia, Docente di Storia dell’Università degli Studi di Palermo, riceviamo e con grande piacere pubblichiamo l’articolo dal titolo “Mafie: una criminale potenza economica. Riflessioni in onore di Giuseppe Casarrubea”.

Mafie: una criminale potenza economica

La cattura di Matteo Messina Denaro, così come già quelle di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, non ha provocato quel risveglio di coscienza civica sul tema della lotta alla mafia, necessario dopo oltre trent’anni di retorica revocatrice rivolta – parafrasando Leonardo Sciascia e il suo noto articolo sui professionisti dell’antimafia – contro “la mafia in sé” e raramente interrotta da studi e analisi capaci di investigare su “quel che si pensa la mafia sia e perché”. Nel dibattito pubblico ha invece fin qui prevalso l’interesse per il mafioso come soggetto tipologico, la polemica sulla durata della pena e la modalità di restrizione carceraria (dall’ergastolo ostativo al 41 bis), la controversia sull’eterno complottismo. Un dibattito dominato da un sensazionalismo e da un’enfasi mediatica (altrimenti detta pettegolezzo) che rendono impraticabili il rilancio del processo di crescita civile del valore dell’antimafia nell’opinione pubblica, la diffusione di una più forte e consapevole mobilitazione antimafiosa nella società, la destabilizzazione degli equilibri istituzionali e di potere economico e politico di cui pure la mafia si nutre di là da ogni possibile o improbabile trattativa. Rimane in ombra così, giunti nel Ventunesimo secolo, la questione di una ridefinizione della mafia, oggi più che mai da affrontare in opposizione al tentativo di semplificazione o banalizzazione del male da ritenere plausibilmente in corso.

È in questa prospettiva che qui si proverà a ricostruire una particolare interpretazione del fenomeno mafioso, considerato come fenomeno economico prima che politico e come pluriverso piuttosto che universo criminale (da qui il contrasto singolare/plurale che compare nel titolo). Un’interpretazione che si richiama alla categoria della borghesia mafiosa menzionata dal Procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia e già elaborata negli anni Settanta del Novecento da Mario Mineo e Umberto Santino ma frettolosamente obliata dalla discussione politica e sbrigativamente liquidata perfino da taluni ambienti accademici come frutto tossico di vecchi ideologismi; esemplare il caso dello storico Salvatore Lupo, che etichetta come “suggestione” che “non aiuta nella necessaria distinzione tra i vari elementi costitutivi del network mafioso”, il concetto di borghesia mafiosa.

Naturalmente parlare di borghesia mafiosa non significa criminalizzare in blocco una classe sociale ma individuare soggetti e relazioni che dall’interno e dall’esterno di un sistema criminale operano in combutta nella realtà per specifici ed egoistici interessi e profitti.

Una e molteplice

L’elemento dominante nella storia della mafia è il mistero. Misteriosa è l’origine della parola: spagnola secondo alcuni studiosi, araba per altri. Misteriosa è la data di nascita dell’organizzazione, tanto che lo storico Pasquale Villari scrisse addirittura che la mafia si era originata per germinazione spontanea. Il mistero delle origini ha sedimentato nel tempo ambiguità, incertezze, equivoci che hanno reso complicate le indagini storiche sulla mafia. Sintomo di questa complessità è la definizione ambigua ed equivoca data della mafia da uno dei principali protagonisti della storia politica italiana: Vittorio Emanuele Orlando, il “Presidente della Vittoria” nella prima guerra mondiale, il quale in un comizio tenuto a Palermo in occasione delle elezioni amministrative del 1925 si dichiarò mafioso intendendo per mafia: “il senso dell’onore […] l’insofferenza contro ogni prepotenza […] la fedeltà alle amicizie”. Contrapponendo una definizione positiva della mafia a un’altra negativa, Orlando avallava l’esistenza di due diverse mafie: una buona, che esprimeva i sentimenti dell’anima siciliana; l’altra cattiva, che organizzava il malaffare e la malavita.

La dichiarazione di Orlando non deve sorprendere. Essa riflette una concezione consolidata in alcuni ambienti popolari e culturali. Luigi Capuana, per esempio, nel suo libro La città del sole, scriveva che della mafia criminale egli non aveva mai visto traccia; ancora oggi, in alcuni rioni e paesi dell’Isola, sopravvive l’idea di una mafia antica, giusta e buona, diversa dalla mafia nuova che uccide donne e bambini.

Questo stato confusionale deriva proprio dall’incertezza delle origini del fenomeno mafioso. Il mistero, l’ambiguità, la confusione che circondano la mafia hanno contribuito a renderla una forza invisibile e dunque indecifrabile. Nella bibliografia e nella cinematografia sulla mafia si confondono una mafia vecchia e una mafia nuova, una mafia di ieri e una mafia di oggi, una mafia borghese e una mafia proletaria, una mafia nel mondo delle imprese e una mafia nel mondo contadino, una mafia politica e una mafia impolitica. Così diventa un’ardua impresa scrivere o parlare di mafia, far capire la mafia nella sua essenza intima, far comprendere i reali processi storici che hanno fatto della mafia uno dei più inquietanti e radicati sistemi di potere del nostro tempo; si corre il rischio di cadere nei luoghi comuni o nella retorica che alla fine normalizzano tutto: anche una forza segreta e selvaggia come la mafia.

Forse il segreto della mafia non va ricercato nelle sue origini e neppure nelle sue cause. In questa situazione, soffermarsi sulla definizione storica di “mafia” è utile ma non più sufficiente. Non basta chiedersi “che cosa è la mafia”; è necessario trovare la risposta a un’altra domanda: a che cosa serve la mafia?

Lo scopo della mafia è di accumulare la ricchezza sottraendola con la prepotenza e con l’astuzia ad altri: alla collettività, allo Stato, alle famiglie, alle imprese; trasformando in fonte di ricchezza ciò che può essere nocivo alla comunità: le scorie tossiche, i rifiuti, la droga, le armi, la cementificazione. Per accumulare ricchezza è necessario controllare e dominare il territorio: la campagna, la città, il mercato.

Se la mafia serve ad accumulare le diverse forme della ricchezza e a dominare i diversi ambiti in cui si produce ricchezza ciò significa che essa è un sistema unico che però si articola in molteplici forme; così come la ricchezza è una ma prodotta da molteplici fattori.

La mafia, dunque, è un fenomeno sociale indissociabile dalla ricchezza. La sua formazione e i suoi sviluppi coincidono con le vicende di un potere ben identificato: il potere economico. Se ne deve dedurre che le diverse forme di accumulazione della ricchezza sono indissolubilmente legate alle diverse forme della mafia e viceversa. Ecco spiegato perché nel corso della storia si trovano diverse mafie che costituiscono tutte un unico e solo sistema criminale la cui ragion d’essere è nel potere economico e nelle sue cicliche trasformazioni.

Per storia della mafia si deve intendere, dunque, la storia delle mafie che rappresentano le molteplici maschere di un volto cinico e spietato: quello di una criminale potenza economica.

Le mafie in azione

L’esordio di questa criminale potenza economica avviene nelle campagne siciliane in un momento cruciale: quello del passaggio dal feudo al latifondo, che determina una timida modernizzazione dell’economia agricola. La mafia, in termini storici, scaturisce dalla dissolvenza della struttura feudale e dalla nascita di un’economia agraria connessa alla gestione del latifondo. Per tutto l’Ottocento il gabelloto e il campiere, che amministrano per conto del proprietario il latifondo, esercitano il dominio del territorio e accumulano un patrimonio personale di tutto rispetto entrando lentamente a far parte della borghesia agraria. Questa mafia agraria “alta” si espande nello stesso momento in cui si sviluppa una mafia “bassa” attraverso il mercato nero e lo sfruttamento dell’abigeato.

Naturalmente “alta” e “bassa” mafia agraria vedono nel movimento contadino che reclama il diritto alla terra, un nemico da abbattere. Con il conflitto scatenato contro gli esponenti del movimento sindacale agricolo, la mafia protegge l’aristocrazia agraria e tutela i propri interessi economici. Questa protezione consente alla mafia di relazionarsi con la stessa aristocrazia determinando così un’alleanza strategica tra mafiosi e aristocratici che assicurerà una stabilizzazione politica moderata e liberale. Tutto ciò favorisce il dominio del territorio e l’accumulazione di ricchezza.

Accumulazione e dominio che proseguiranno anche sotto il fascismo. Mussolini, infatti, colpirà la bassa mafia ma si assicurerà il consenso del ceto agrario latifondista all’interno del quale sopravviveva la borghesia mafiosa.

Nel secondo dopoguerra la mafia, che aveva avuto un ruolo determinante nel sostegno dello sbarco angloamericano e nella gestione dell’amministrazione alleata in Sicilia, si evolve all’ombra del mutamento economico. Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, il centro di gravità permanente dell’economia siciliana si sposta dalle campagne alle città attratto dall’affare della ricostruzione. Avviene sullo sfondo il passaggio dalla mafia di campagna alla mafia di città, che coincide con l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno che apriva ovunque a lucrosi intrecci di speculazioni private con elargizioni pubbliche. La borghesia agraria mafiosa può investire nella modernizzazione delle città e dominare il flusso finanziario della Cassa per il Mezzogiorno. L’espansione di Palermo, con la costruzione di nuovi quartieri e di moderni palazzi, è opera prevalentemente della mafia urbana. E tuttavia, accanto alla mafia di città, convive la mafia di campagna. Certo, con la riforma agraria e con la vittoria del movimento contadino scompare il latifondo. Ma la mafia non abbandona definitivamente le campagne. Essa, adesso, si collega alle modalità di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e alla mediazione tra i produttori e il mercato. Sono gli anni in cui il potere economico, per l’intreccio di investimenti privati e finanziamenti pubblici, infittisce le sue relazioni con il potere politico. La mafia, che in passato ha già avuto interlocutori di livello politico e che dopo la strage di Portella della Ginestra è diventata soggetto cardine dell’anticomunismo, come ha dimostrato Giuseppe Casarrubea con i suoi decisivi studi sul dramma storico del primo maggio 1947, stringe adesso i rapporti con il mondo della politica espandendosi come fiume in piena negli enti locali. Nel circuito politico locale, infatti, si svolgono numerose e fruttuose attività economiche senza grandi rischi e senza il bisogno di grandi capacità imprenditoriali. Le commesse pubbliche, gli appalti, la riscossione di tributi, sono giganteschi affari che la mafia non si lascia sfuggire.

Negli anni Settanta, Ottanta e Novanta del Novecento, la borghesia mafiosa accumula ricchezza sul fronte dell’impresa, dei lavori pubblici, dell’edilizia pubblica e privata e su quello dei nuovi traffici illegali. Il comparire della droga assicura ingenti finanziamenti che sono riciclati attraverso gli investimenti. Contemporaneamente si sviluppa l’estorsione attraverso il pizzo imposto all’imprenditoria, ai commercianti, a chiunque eserciti un’attività economica virtuosa.

Lo spaccio della droga e l’estorsione, oltre alla gigantesca accumulazione di denaro, offrono la possibilità di dominare sistematicamente il territorio.

Con questa ingente massa di denaro, la mafia si presenta all’appuntamento con l’ulteriore svolta del potere economico: quella della globalizzazione finanziaria.

Nel circuito finanziario globale gestito dai titani delle grandi multinazionali industriali e bancarie, sono investiti e riciclati i proventi della mafia. Negli anonimi consigli d’amministrazione di questi colossi finanziari non è facile distinguere il confine tra legalità e illegalità. Su questo punto si concentrano le ultime indagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e l’allarme lanciato a suo tempo da Giancarlo Caselli e Pietro Grasso.

Giuseppe Casarrubea e la borghesia mafiosa europea

Nell’Europa tramutata dalla globalizzazione si determina la composizione di una borghesia mafiosa secondo lo schema già collaudato in Italia. Lo spiega lo storico Giuseppe Casarrubea per il quale “la mafia, dopo il ’92 e il mutamento della geografia politica dell’Est europeo e del mondo, ha allargato i suoi orizzonti […] si è, da un lato, internazionalizzata e, dall’altro, capillarizzata socialmente”. Con il crollo del muro di Berlino e il dissolvimento dell’Unione Sovietica, la mafia, così come il capitalismo, revisiona le sue strategie politiche e sociali. Casarrubea indica nell’epicentro sismico del 1993 il momento cruciale di questo profondo ripensamento e adeguamento alla nuova carta geopolitica e geoeconomica dell’Europa. Egli osserva che “il capitalismo ha stravolto la faccia dei Paesi dell’Europa orientale, sperimentando forme di borghesia mafiosa in Ungheria, Albania, Croazia e in altri Paesi dell’ex Jugoslavia. E nella Russia”. Da qui muove l’espansione in grande stile della mafia nel vecchio continente; ed è, quella mafiosa dell’Est, una borghesia – scrive Casarrubea – connessa con gli Stati: “un fenomeno analogo è avvenuto in Italia, dove però la saldatura degli interessi tra Stato e Mafia è avvenuto in un percorso abbastanza lungo, risalente alle stesse origini della Repubblica”. Ancora una volta una sintesi di vecchio e nuovo, all’ombra del capitalismo che si rinnova.

La zona grigia e i colletti bianchi

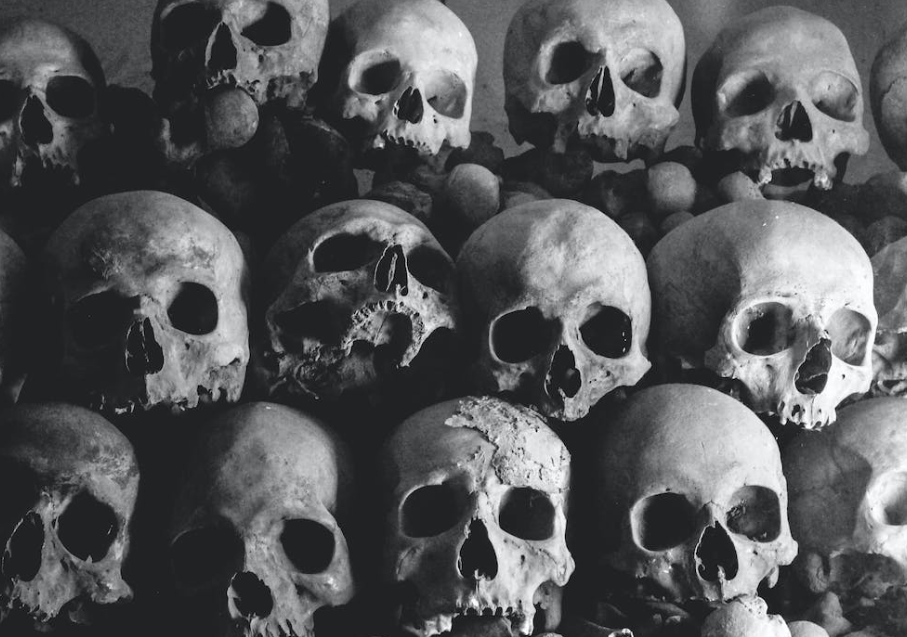

La storia della mafia, una e molteplice, costituisce l’eredità più pesante trasmessa dal passato al nostro Paese nel nostro tempo. Un’eredità con cui bisogna fare i conti anche in questo Ventunesimo secolo. Nonostante tutto, quello della mafia è un problema ancora irrisolto, che va continuamente analizzato, studiato, contrastato, perseguito. Né va spenta la fiaccola del ricordo di ogni singola vittima della mafia: uomini, donne, bambini, imprenditori, intellettuali, politici, preti sindacalisti, servitori dello Stato, trucidati in agguati, attentati, stragi; nomi, date ed eventi luttuosi che rendono onore a una Sicilia e a un’Italia che non si è mai arresa e che inchiodano in una colonna infame gli spietati esecutori e i cinici mandanti di ogni delitto. La storia, però, non serve soltanto a ricordare e a celebrare i martiri e le loro eroiche battaglie e a condannare i carnefici. La comunità ha bisogno della storia per agire e lottare nel presente, per individuare il fronte sul quale combattere l’eterno nemico il quale ha la capacità gattopardesca e camaleontica di fingere di cambiare tutto senza cambiare nulla e di adattarsi al mutare dei tempi.

Bisogna prendere storicamente atto che c’è una logica economica nell’evoluzione e nella trasformazione della mafia, è la logica dell’accumulazione della ricchezza e del dominio dei mezzi di produzione della ricchezza, dalla terra al mercato azionario: la mafia di campagna nell’età del capitalismo agricolo, la mafia di città nell’età del capitalismo industriale, la mafia del mercato nell’età del capitalismo finanziario.

Rientra in questa logica economica di dominio e di accumulazione la necessità di allearsi con il potere politico; la necessità di spazzare via con la violenza tutti gli ostacoli sindacali, giudiziari e normativi; la necessità di controllare il territorio non soltanto con la paura e il terrore ma utilizzando anche la trasposizione dei codici culturali siciliani con il fine di creare una cultura parallela: appunto la cultura mafiosa. Dietro l’impressionante sequenza di misfatti e crimini mafiosi, dietro gli stretti legami tra mafia e politica, si nasconde l’arricchimento smodato dei cosiddetti “uomini d’onore” perseguito con il controllo sulle attività commerciali tramite il pizzo, con il controllo sugli appalti, con il controllo sui settori in espansione (dalle costruzioni alla finanza passando per la grande distribuzione e la logistica), con il contrabbando e la gestione dei traffici illegali. Non è un caso che la mafia abbia subìto dure sconfitte ogni volta che sono state colpite le sue attività economiche e finanziarie: dalla legge sulla riforma agraria alla legge sulla confisca dei beni mafiosi firmata da Pio La Torre e Virginio Rognoni; e già all’inizio degli anni Settanta del Novecento Mario Mineo, dirigente siciliano della Nuova Sinistra, aveva proposto un disegno di legge d’iniziativa popolare per l’espropriazione della proprietà mafiosa.

L’evoluzione della mafia riflette l’evoluzione del capitalismo. Le varie fasi del capitalismo fanno da sfondo alle diverse forme assunte dalla mafia. Accumulazione e dominio sono le caratteristiche storiche del capitalismo, l’arricchimento il suo fine, la conquista e il controllo del mercato il suo metodo; caratteristiche, fine e metodo che ritroviamo nel fenomeno della mafia. Il capitalismo, come la mafia, ha bisogno della sua politica e della sua cultura. Il capitalismo è insofferente verso le regole, la mafia le rifiuta, la politica liberista della deregolamentazione favorisce entrambi. Se il proprietario terriero di ieri lo ritroviamo oggi seduto nella comoda poltrona di un anonimo consiglio d’amministrazione di una multinazionale, il gabelloto di ieri indossa oggi un colletto bianco e inamidato.

Quali conseguenze dobbiamo trarre da questo parallelismo storico? È necessario aggiornare la visione e la conoscenza che abbiamo ancora oggi della mafia. Essa non è più rappresentata dal capomafia braccato che mangia cicoria. Certo, c’è anche questo. Ma non solo. Continua a restare nell’ombra quella “zona grigia” e dei colletti bianchi, dove opera silenziosamente la borghesia mafiosa di oggi. È necessario puntare lo sguardo e l’indignazione civile in quella direzione. Qui è opportuno restituire ancora una volta la parola a Giuseppe Casarrubea, che già nel 2012 scriveva: “per capire cosa è la mafia oggi dobbiamo pensare a Matteo Messina Denaro e al granitico blocco sociale che ha saputo costruire, elevando a dismisura la potenza criminale di Cosa Nostra e migliorando il suo già forte dominio degli apparati istituzionali e delle imprese economiche”.

Per sconfiggere definitivamente la mafia forse è necessario fare i conti una buona volta con il capitalismo.

Michelangelo Ingrassia

Riferimenti bibliografici

- Alfio Caruso, Da cosa nasce cosa, Longanesi, Milano 2000

- Giuseppe Casarrubea, L’ombra di Matteo Messina Denaro, in Antimafia Duemila, 14 maggio 2012

- Mario Centorrino, L’economia mafiosa, Rubettino, Soveria Mannelli 1986

- Marcello Cimino, La mafia come borghesia, in Segno, n. 10, 1980

- Salvatore Lupo, Storia della mafia dalle origini ai nostri giorni, Donzelli, Roma 1996

- Giuseppe Carlo Marino, Storia della mafia, Newton Compton, Roma 1997

- Vito Mercadante, Storia ed antologia sulla mafia, Vaccaro, Caltanissetta 1984

- Mario Mineo, Scritti sulla Sicilia, Flaccovio, Palermo 1995

- Michele Pantaleone, Mafia e politica, Einaudi, Torino 1962

- Umberto Santino, La borghesia mafiosa. Le relazioni di Cosa Nostra, Di Girolamo, Trapani 2023

- Leonardo Sciascia, I professionisti dell’antimafia, in Corriere della Sera, 10 gennaio 1987